徳賀芳弘 経営管理管理大学院 平成24~25年度院長メッセージ(現 経営管理管理大学院教授)

経営管理大学院はこの度開設10周年を迎えました。これまで一緒に問題解決に取り組んできた教職員の皆様、修了生・在学生の皆様、および小さな財政的規模で身の丈以上の活動を可能にしていただいた寄附講座企業の皆様と共に、10周年をお祝いしたいと思います。激動の10年間の中で、第4期の院長として2年間の在任中に特に重点を置いて取り組んだことについて、書いてみたいと思います。

2012年4月に院長に就任して最初に手がけたのは、教授会の短縮化でした。経営管理大学院は、実務家教員が多数おられますが、皆さん口を揃えて、「教授会が長い。企業で2時間を超える会議はほとんどない」と言われていました。わたし自身、(緊張感の)持久力がなく、長い会議が苦手ですので、なんとか工夫して教授会を短くできないかと考えました。吉田先生・成生先生の院長時代は、経営管理大学院のスタート・アップの時であり、多くの案件が手探り状態でした。教授会で話し合うしかない案件は山積されていました。また、小林先生の院長時代は、改革の時代であり、経営管理大学院が現在の高い評価を受けるに至る、新しい試みが多数提案されました(その後、日本経済新聞社と日経HRが共同で行った「通ってみたいビジネススクール」で2012年、2013年、2014年と西日本で1位を獲得。2015年以降は調査が行われていない)。いずれも教授会が長かったのはやむを得なかったのです。しかし、わたしの院長時代には、解決すべき技術的な問題の多くは既に解決されていましたので(博士課程設置に関する合意形成という難問はありましたが・・・)、平均3時間半という当時の予定時間は必要ありませんでした。そこで、院長就任の挨拶で、「教授会を2時間以内としたいので協力をしてほしい」とお願いをし、会議で若干の沈黙があれば次に進むというやり方をとらせていただきました。執行部の提案についても、ほとんど反対はなく、教授会構成員の皆様に多大な協力をしていただいたことを今でも感謝しています。事務の皆さんにも、「経営管理の先生方は本当に仲が良くて驚きます」と言っていただいていました。短縮により、教授会の開催予定の火曜日3限目にも講義時間を入れることができました。この2年間は、例外はあるものの、会議時間は2時間前後であったと記憶しています。

2013年3月 10カ国からビジネススクール長を招へいしてDeans’会議を開催

2013年3月 10カ国からビジネススクール長を招へいしてDeans’会議を開催

一番力を入れたのは、国際交流でした。わたしが理想と考えたビジネススクールの教室の光景を大雑把に表現しますと、5人ずつのグループが5つあり、各3人の日本人学生と2人の留学生から構成されているというものです。当時でも、経営管理大学院では、40%くらいが留学生でしたが、海外の著名な大学から来る留学生は少なく、かつ国籍にも大きな偏りがありました(現在もあります)。そこで、交換学生の制度を通して、欧米・アジアの名門校から学生が来るようになれば、学生同士が切磋琢磨して成長すると考えました。また、通常の入試では入ってこない優秀な留学生を受け入れることもでき、国籍の偏りを若干でも是正できます。さらに、学生交換交流協定校の数は、ビジネススクールの評価基準としても使われており、いずれ国際的な競争の時代となった時に、意味を持つとも考えました。「実質の伴わない交流協定は無意味だ」との批判は当然出てくると思いましたし、かつて、わたしもそのようなことを主張していましたので、少し後ろめたかったのですが、いずれ「あの時期に結んだ交流協定があったからこそ、現在の国際交流の成果がある」と言ってもらえる時期が来ると信じて、15前後の大学と交流協定の交渉を行いました。また、当時の交流協定先、および、これから交流をしたいと考えていた大学のBusiness SchoolのDeanを10人、京都大学に招待してシンポジウムやディスカッションを行いました。

2012年1月 インドのコルカタ経営大学院と学生交流協定を結ぶ

2012年1月 インドのコルカタ経営大学院と学生交流協定を結ぶ

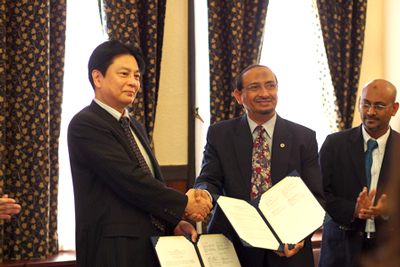

2013年8月 マレーシアの国際イスラム大学経営大学院と学術交流協定を結ぶ

2013年8月 マレーシアの国際イスラム大学経営大学院と学術交流協定を結ぶ

最も時間を要したのは、経営管理における博士後期課程の新設に対する学内の反発への対応でした。これは、わたしに課せられた大きな課題でもありました。博士課程の新設は、吉田院長時代から検討されてきたことであり、成生院長の悲願でもありました。DBAという制度は正式には日本で認められていないこともあり、実質上(形式上は独立の博士課程を設置することになります)、専門職大学院にPhD.を設置することとなり、超えるべきハードルは高く、幾重にもありました。文科省の審査については、現在のメンバーで落ちるはずがないと確信していましたが、壁は文科省とは別のところにあったのです。まず、経済学研究科は、経営管理大学院に博士コースができると、学生を取られるのではないかと心配していました。教育の目的が異なり(研究者の育成[経済]と高度専門職業人の育成[経営管理])、学生層も異なっているので競合しないはずなのですが・・・当時、経済の反発は非常に大きく、なかなか理解を得ることができませんでしたが、最後は、財務委員会で「反対の発言はしない」というところまでこぎ着けました(わたし自身は経営管理の博士を担当せず、経済学研究科で博士課程の院生を指導することを約束しました)。しかし、もう一つ大きな壁がありました。本部の財務委員会では、「高度専門職業人の育成に博士が必要か」「文系の実務家に博士が必要か」といった疑問が次々と提起され、きちんと回答したつもりでしたが、1年目は却下されました(財務委員会のメンバーの9割以上が反対でした)。2年目は、財務委員会のメンバー全員(20人弱か?)に、1人ずつ会ってじっくり説明をするというやり方に戦略を変えました。その甲斐あってか、2年目の財務委員会では、ほとんどが賛成に回ってくれました([反対意見の]担当理事が驚いていました)。文科省へも数え切れないほど説明に出向きました。ところが、本部事務が慎重を期するあまり、博士課程の文科省での承認は、さらに1年持ち越して、次の河野院長の時(開設自体はさらに1年後の今年の4月)となりました。

最後にAsian Academic Accounting Associationという国際学会とDeans’ Conferenceの成功へ多大な貢献をしてもらった当時の院長秘書のIさんと、事務の皆様にはこの場を借りて心より御礼申し上げます。経営管理大学院の強味は、各人が一騎当千であり、それらがモザイクのように緩やかに結びついていることだと思います。経営管理大学院の今後の発展をお祈り申し上げます。