経営管理大学院では、個性豊かな若手研究者が教育や研究に取り組んでいます。

佐藤 那央 特定講師をご紹介いたします。

どのような研究をされていますか?研究の楽しさを教えてください。

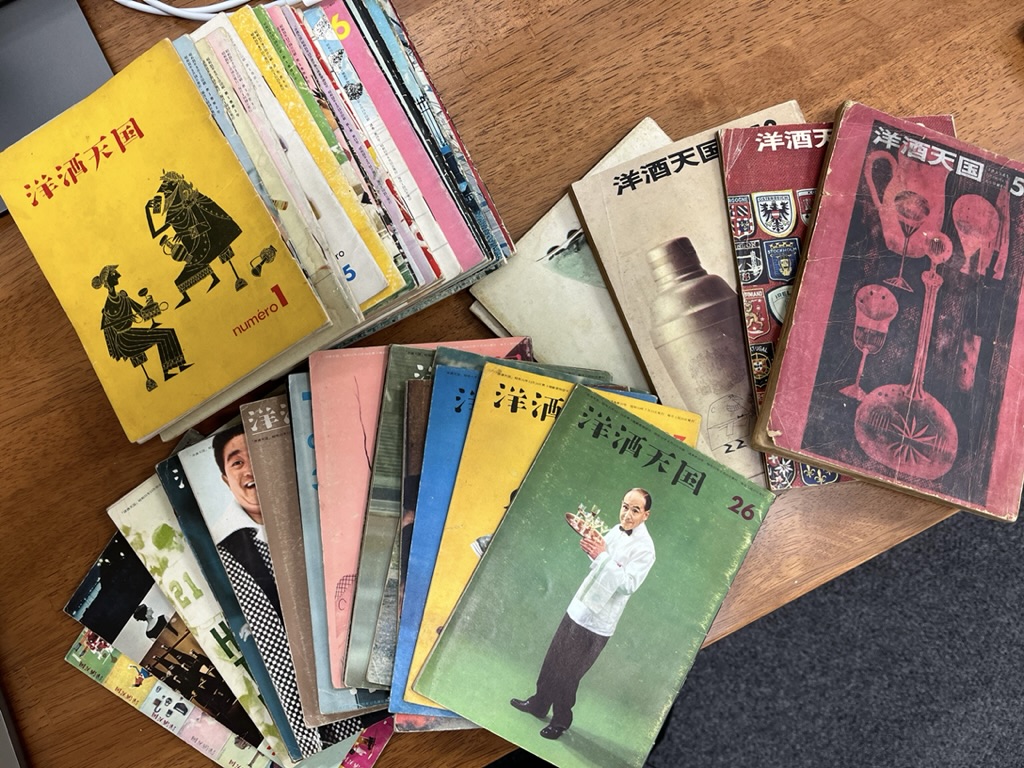

社会の変化を読み解く一つの手がかりとして、最近は「クラフト」概念とその関連事象について研究しています。いくつか具体的な研究対象を持っていますが、個人的には博士の頃から続けている日本のバー文化の研究が今だにメイントピックです。バーテンダーさんとお客さんのやりとりの分析から始め、研究の一環として実際に自身がバーテンダーをやってみたり、スクールに通ったりもしました。深夜の祇園でお客さんにカクテルを出しながら、一体自分は何をやってるんだったか、と混乱することも多々ありました..。ともあれ、様々な角度から一つの文化の成り立ちと変遷を具に捉えていくことは、経営学においても重要なことですし、その意味でバーは色々な議論ができるとても良い研究対象だと自分では思ってます。最近では、細々と続けて来た甲斐(?)もあってか、飲料メーカーさんにお声がけいただいてWebページに寄稿したり、本来はお話を伺う対象であるはずのバーテンダーさん向けセミナーで講義をするなど、やや倒錯したご依頼も頂くようになりました。このように、自分自身でテーマと方向性を定めて切り拓いていける自由さと(そして辛さと)、思いもしなかった繋がりや広がりが産まれることが研究の面白さなのかもしれません。バーの研究についてはそろそろちゃんと書籍などにしてまとめなければと思い立って早数年。これを機に心を新たにバーにでも篭って原稿を練ろうと思います。

京都大学の研究者になるまでのストーリーを教えてください。

元々のバックグラウンドが細胞生物学ということもあり、修士を出た後は化粧品会社で商品開発をしていました。なので以前から研究職ではありますが、生化学や細胞培養といった全く異なる知識とスキルで仕事をしてました。そこから色々と思うことがあって、経営管理大学院に学生として入学しました。ちょうど京都大学デザインスクールが立ち上がった年で、私はその一期生としてお世話になりました。修士の後は情報学研究科に移って博士を取得し、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)で2年間助教をしたのち、山内先生が立ち上げられた社会人向け講座、「京都クリエイティブ・アッサンブラージュ」の特定講師として京大に戻ってきました。現在その講座でご一緒している、京都市立芸術大学をはじめとする他大学の先生方は、デザインスクールの頃からのお付き合いなので、そういう意味では「デザイン」という概念も、企業を辞めて大学に戻ってからの10年ちょっと、ずっと自分の仕事の傍らにあるトピックです。

教育と研究にお忙しくされていますが、日々のワークライフバランスについて心がけていることはありますか?

考えたことがありませんでした..。程度の差はあれ、研究者の方は恐らく皆さんそうだと思うのですが、普段の生活で経験することや考えることがそのまま研究の切り口や具体的なアイディアに繋がったりと、何らかの形で糧になっているような気がします。その意味で、ワークとライフは切り離せないというか、そもそも何がライフで何がワークもよくわからない感じかもしれません。自分が好きでやっている分にはこれでいいのかなと思ってますが、確かにメリハリや健康も大切なので、あえて言うならば元々好きだった料理を毎日こまめに作り続けたり、走りに行ったりすることが今では唯一の息抜きなのかもしれません。

Kyoto Creative Assemblage

https://assemblage.kyoto